脂肪肝とは

肝臓は、エネルギー源として脂肪を作り出し、貯め込む役割を持っています。しかし、生成される脂肪が消費される量を上回ると、脂肪が次第に肝細胞に蓄積されていきます。このような状態が続くと、肝臓内の30%以上の細胞が脂肪で満たされることになり、この状態が「脂肪肝」と呼ばれます。

肝臓は、エネルギー源として脂肪を作り出し、貯め込む役割を持っています。しかし、生成される脂肪が消費される量を上回ると、脂肪が次第に肝細胞に蓄積されていきます。このような状態が続くと、肝臓内の30%以上の細胞が脂肪で満たされることになり、この状態が「脂肪肝」と呼ばれます。

脂肪肝では、NASHやMASHという肝硬変・肝癌に進行する種類の疾患かどうかを見抜くことが非常に重要です。これには肝生検という入院のうえ、経皮的に針を刺して肝臓の組織を採取する検査が必要ですが、非常に侵襲が大きく、患者様の負担が大きい検査です。当院では肝硬度測定、脂肪の程度を体に負担をかけずに腹部超音波検査で行うことが可能です。この検査はクリニックでは導入していることが少なく、大学病院などでのみ受けることが可能です。脂肪肝と診断された方も、ぜひ、当院で検査を受けてみてください。

「沈黙の臓器」としての

肝臓

肝臓はしばしば「沈黙の臓器」と呼ばれ、脂肪肝の初期にはほとんど症状が現れません。しかし、症状が現れないからといって問題がないわけではありません。肝臓の機能が低下している可能性があるため、早期の診断が重要です。放置しておくと、手遅れになる前に適切な対処をすることが求められます。

生活習慣と脂肪肝の増加

脂肪肝は「MASLD」という新しい呼び名になりました。

これまで「脂肪肝」や「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と呼ばれていた病気は、2023年に国際的な定義が見直され、「MASLD」=代謝異常に関連する脂肪性肝疾患と呼ばれるようになりました。

この病気は、お酒をほとんど飲まないにもかかわらず、肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病が原因で、肝臓に脂肪がたまってしまう病気です。

お酒を飲まない人も

脂肪肝になる?

脂肪肝と聞くと、「アルコールをよく飲む人の病気」と考えられることも多いですが、実際にはアルコールをまったく摂取しない方や、わずかしか飲まない方でも、脂肪肝の増加が見られます。

脂肪肝と聞くと、「アルコールをよく飲む人の病気」と考えられることも多いですが、実際にはアルコールをまったく摂取しない方や、わずかしか飲まない方でも、脂肪肝の増加が見られます。

脂肪肝は、肝臓に過剰な中性脂肪が蓄積された状態を指します。通常、肝細胞の3〜5%程度に脂肪が認められるのは正常範囲ですが、30%以上の肝細胞に脂肪滴が認められると脂肪肝と診断されます。

脂肪肝が軽度で他に異常がなければ、すぐに病的とはされないこともありますが、生活習慣病の一環として管理が必要な疾患と考えられます。

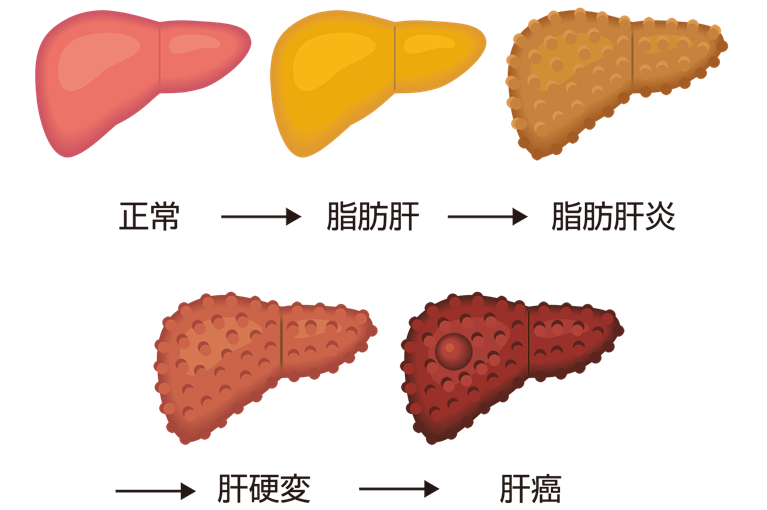

無視して放置すると、肝臓の血液循環が低下し、脂肪肝炎を引き起こしやすくなります。それに伴い、肝硬変や肝がんに進行するリスクも高くなります。

炎症が進むと「MASH」に

脂肪がたまるだけの状態(MASLD)は、早期には症状がないことも多いですが、放っておくと肝臓に炎症や細胞の傷害が起きる「MASH」=代謝異常に関連する脂肪性肝炎に進行することがあります。MASHになると、さらに肝臓の線維化(硬くなる)→ 肝硬変 → 肝がんへと進行するリスクがあるため早期発見、積極的な治療介入が必要です。

脂肪性肝疾患:Steatotic Liver Disease(SLD)の

増加

約10年前から日本でも注目されるようになりました。初期段階では自覚症状が少ないため、気づきにくいのが特徴です。しかし、現在ではすでに約1000万人が罹患していると推定されています。

特に、40歳を過ぎた中高年に急速に増加しているため、原因や予防法をしっかり把握しておくことが重要です。

脂肪肝の症状チェック

脂肪肝は、肝臓に脂肪が蓄積される状態ですが、初期段階ではほとんど症状が現れないことが多いです。しかし、進行するといくつかの症状が現れることがあります。以下は脂肪肝の症状チェックリストです。

初期症状(軽度の場合)

- 疲れやすい:軽い運動でもすぐに疲れを感じることがある。

- 食欲不振:食べる気がしない、または食べ過ぎてしまうことがある。

- 右上腹部の不快感:肝臓が膨張している感じがあり、違和感を覚えることがある。

- 体重増加:特に内臓脂肪が多くなることで体重が増えることがある。

中期症状(進行すると)

- お腹の膨満感:腹部が張る感じがする。

- 肌のかゆみ:肝臓がうまく機能しないことで、皮膚のかゆみが出ることがある。

- 吐き気や消化不良:消化がうまくいかず、気分が悪くなることがある。

- 集中力の低下:肝機能が低下すると、集中力や思考力に影響が出ることがある。

進行期の症状

(重度の場合)

- 黄疸:皮膚や目が黄色くなる。

- 腹水:お腹が膨らんで、圧迫感が強くなる。

- 全身のむくみ:足首や手のひら、顔がむくむことがある。

- 強い倦怠感:体がだるく、動くのがつらくなる。

脂肪肝は早期発見と適切な管理が重要です。

症状が気になる場合や、リスクがあると感じる場合は、早めに検査を受けることが勧められます。

脂肪肝の原因

脂肪肝の原因としては、過栄養や運動不足による肥満、アルコール摂取、糖尿病、薬剤の影響、さらには妊娠などが挙げられます。特に、暴飲暴食によって摂取された糖分や脂肪分が体内で中性脂肪として蓄積されることが、脂肪肝の主な原因とされています。

脂肪肝の原因としては、過栄養や運動不足による肥満、アルコール摂取、糖尿病、薬剤の影響、さらには妊娠などが挙げられます。特に、暴飲暴食によって摂取された糖分や脂肪分が体内で中性脂肪として蓄積されることが、脂肪肝の主な原因とされています。

脂肪肝の検査

繰り返しになりますが、脂肪肝の場合、自覚症状はほとんど現れません。

脂肪肝炎に進行すると倦怠感が感じられることもありますが、風邪などの症状と区別しにくく、見過ごされやすいです。さらに、肝硬変に進行しても、肝臓は頑丈な臓器であるため、初期段階では他の部分が機能を補うため、自覚症状が少ないことが一般的です。しかし、肝機能は徐々に低下し、やがて全身の倦怠感や食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる黄疸、胸や肩にクモの巣状の血管が現れることがあります。また、男性の場合は胸の膨らみも見られることがあります。

さらに、血小板が減少して出血しやすくなったり、お腹に水が溜まり(腹水)、胃や食道の静脈に腫れ物ができ、破れることもあります(※1)。これらの症状が現れると、肝臓は元の健康な状態に回復することは難しくなります。そのため、脂肪肝が初期の段階で発見され、改善や予防に取り組むことが非常に重要です。

脂肪肝かどうかは、腹部の超音波検査で簡単に判明します。さらに、血液検査や飲酒歴を基に、非アルコール性脂肪肝かどうかを確認することができます。ただし、脂肪肝炎に進行しているかを調べるには、肝生検という検査が必要です。入院のうえ穿刺針を肝臓に刺すので侵襲的な検査です。当院では、肝生検を行わなくても最新の超音波機器で、苦痛なく肝臓の硬さを測定(肝硬度測定)したり、脂肪蓄積を数値化し、病気の進行度などを評価することが可能です。

脂肪肝の約10%が脂肪肝炎に進展すると言われており、特に肥満や高血糖の方は脂肪肝炎を引き起こしやすいため、定期的な検査が重要です。

(※1)肝機能が低下すると、血液を十分に処理できなくなり、その結果、腹部の静脈に血液が流入し、静脈瘤が生じやすくなります。静脈瘤が破裂すると、吐血や下血(便に血液が混ざり、コールタール状になる)を引き起こすことがあります。

脂肪肝の減らし方・

早く改善するには?

日本でも成人の3人に1人が脂肪肝と言われています。また、脂肪肝なんて、どうせ食事や運動療法しか言われないから受診しても無駄だと患者様がおっしゃることがよくあります。しかし、軽度の脂肪肝の段階で生活習慣の改善を行うことで比較的スムーズに改善が見込まれます。当院では管理栄養士による栄養・食事相談なども可能です。

脂肪肝の患者様が

避けるべき食べ物

脂肪肝の方が避けるべき最も重要な要素は、糖質の過剰摂取です。食事に気をつけるだけではなく、間食も控えることが必要です。特に、菓子やジュース、果物など糖質が多い食品を間食として摂取しないようにしましょう。摂取量に十分注意が必要です。

脂肪肝の改善に役立つ

食生活

理想的な食事は、「主食1品」「主菜(魚、肉、卵、大豆製品など)1品」「副菜(野菜、きのこ、海藻類)2品」のバランスが取れた食事です。これを1日3食摂るよう心がけましょう。主食や主菜を複数摂るとエネルギーが過剰になりやすいので注意が必要です。また、食物繊維が豊富な食品は、低カロリーで糖質や脂質の吸収を遅らせる効果が期待できます。

理想的な食事は、「主食1品」「主菜(魚、肉、卵、大豆製品など)1品」「副菜(野菜、きのこ、海藻類)2品」のバランスが取れた食事です。これを1日3食摂るよう心がけましょう。主食や主菜を複数摂るとエネルギーが過剰になりやすいので注意が必要です。また、食物繊維が豊富な食品は、低カロリーで糖質や脂質の吸収を遅らせる効果が期待できます。

当院では管理栄養士による栄養・食事相談が可能です。

これまでの食事療法では改善しなかった患者様もぜひご相談ください。

運動療法

運動は肝機能障害や肝脂肪の改善に有効です。特に肥満を伴った脂肪肝の場合、週に3〜4回、30〜60分の有酸素運動を4〜12週間続けることで、体重が減らなくても肝臓の脂肪が減少することが明らかになっています。運動は脂肪肝だけでなく、他の生活習慣病の予防や改善にも効果的です。できる範囲から運動を始めてみましょう。

薬物療法

肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病との関連が強いことが指摘されています。これらの生活習慣病を合併されている方に対して、適切な治療薬を選択することで肝臓に良い効果(炎症を抑える、肝硬変への進行を予防するなど)が期待できます。

肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病との関連が強いことが指摘されています。これらの生活習慣病を合併されている方に対して、適切な治療薬を選択することで肝臓に良い効果(炎症を抑える、肝硬変への進行を予防するなど)が期待できます。

脂肪肝に関するよくある質問

脂肪肝の人が食べてはいけないものはありますか?

脂質の過剰摂取は中性脂肪の増加を引き起こし、肝脂肪を招く可能性があるため、脂質の摂取量に気を付ける必要があります。リノール酸を豊富に含む油(たとえば紅花油やとうもろこし油)、コレステロールが多い卵、トランス脂肪酸を含むマーガリンやショートニングで作られたお菓子やパンなどは避けることをお勧めします。

ただし、脂質を極端に減らすと、体内で生成されないため摂取が必要な必須脂肪酸が不足する恐れがあるため、脂質の種類に注意しながら摂取するのが望ましいです。

バナナが脂肪肝の改善に効くのは本当ですか?

バナナには食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれているため、脂肪肝の患者様にお勧めできる食品と言えます。

2020年の日本食品成分表(八訂)によると、バナナ100gあたりには93kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.2g、炭水化物22.5g、糖質21.4g、食物繊維1.1gが含まれています。

バナナは栄養価が高く、手軽に食べられ、食べ応えもあるため、ダイエット中のおやつに最適です。ただし、糖質量が多いので食べ過ぎには要注意です。

脂肪肝になるとお腹がでる?

脂肪肝自体は直接的にお腹が出る原因ではありませんが、肝臓に脂肪が蓄積されることにより、体重が増加することがあります。特に内臓脂肪が増えると、腹部が膨らんだり、ぽっこりお腹が目立つことがあります。脂肪肝が進行すると、脂肪が肝臓だけでなく、他の部位にも蓄積されることがあり、これが腹部肥満に繋がることがあります。そのため、脂肪肝の予防や改善には、食事管理と運動が大切です。