- 肝硬変とは?

- 肝硬変の初期症状|セルフチェックリスト

- 肝硬変の中期症状と注意点

- 肝硬変の末期症状|危険なサインとは

- 肝硬変の進行と症状のステップ解説

- 肝硬変の最も多い原因は?

- 当院で行う肝硬変の検査

- 肝硬変の治療

- よくある質問(FAQ)

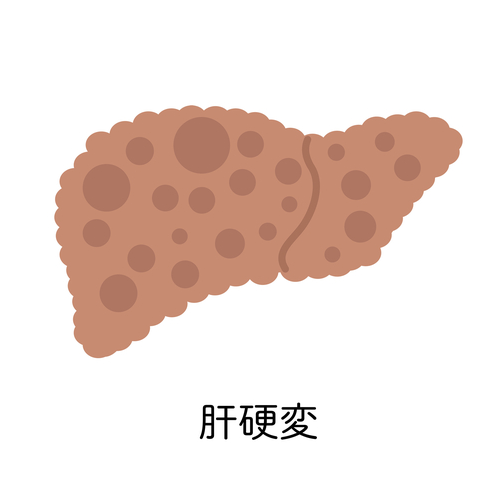

肝硬変とは?

肝硬変(かんこうへん)とは、肝臓の細胞が長期間にわたり炎症や障害を受け続けることで、硬く線維化してしまう状態を指します。

肝硬変(かんこうへん)とは、肝臓の細胞が長期間にわたり炎症や障害を受け続けることで、硬く線維化してしまう状態を指します。

肝臓が再生を繰り返すうちに正常な構造が壊れ、肝臓全体が縮小・硬化し、徐々にその機能を失っていきます。

初期段階ではほとんど自覚症状がなく、「疲れやすい」「食欲がない」などの軽い不調のみで見逃されることもあります。

しかし進行すると、むくみ・黄疸・腹水・意識障害といった重い症状が現れ、肝不全や肝がんに発展することもあります。

肝硬変の主な原因には、B型・C型肝炎ウイルス感染、過剰な飲酒、脂肪肝(NASH・NAFLD)、暴飲暴食、自己免疫性肝炎などがあります。

これらが長期間続くと、肝臓内にコラーゲンなどのたんぱく質が沈着し、線維化が進行していきます。

この線維化によって肝臓は柔軟性を失い、血流障害や栄養代謝の異常が起こります。

放置すると肝硬変 → 肝不全 → 肝がんという流れに至ることもあり、早期発見と治療開始が非常に重要です。

当院では、肝臓の硬さや脂肪量を定量的に評価できる超音波エラストグラフィ検査などを用い、肝硬変の早期診断・進行抑制を目指しています。

肝硬変の初期症状|セルフチェックリスト

「疲れが取れないだけ」と自己判断して来院され、検査で肝硬変の初期(代償性)が見つかるケースは珍しくありません。

「疲れが取れないだけ」と自己判断して来院され、検査で肝硬変の初期(代償性)が見つかるケースは珍しくありません。

以下のような症状が続く場合は、血液検査や腹部超音波(エラストグラフィを含む)で一度評価しましょう。

肝硬変の初期症状セルフチェック

- 以前より疲れやすい・倦怠感が続く

- 食欲が落ちる/すぐ満腹になる

- 意図しない体重減少がある

- 足や足首のむくみが気になる

- 皮膚のかゆみが続く

- 手のひらの赤み(肝掌)がある

- 夜間にこむら返り(筋痙攣)が増えた

2つ以上当てはまる場合は、肝臓機能が低下しているサインの可能性があります。早めの受診をおすすめします。

肝硬変の中期症状と注意点

病状が進むと、よりはっきりとした身体の変化が現れます。

検査ではアルブミン低下・プロトロンビン時間延長・血小板減少・アンモニア高値など、 肝機能の低下を示す異常が見られるようになります。

中期に見られる主な症状

- 黄疸:皮膚や白目が黄色くなる

- 腹水:お腹が張る、体重が急に増える

- 吐き気・消化不良:胃の不快感や食後の膨満感

- 集中力の低下・軽い意識混濁:肝性脳症の初期段階

- 出血しやすい・あざが増える:血液凝固因子の低下によるもの

この段階は非代償性肝硬変へ移行している可能性が高く、 食道静脈瘤・門脈圧亢進症などの合併症対策が必要です。

放置せず、早急な検査と治療が大切です。

肝硬変の末期症状|危険なサインとは

末期になると、ご本人ではなくご家族が「様子がおかしい」と感じて受診されるケースもあります。

昏睡・大量吐血など、命に直結する状態に至る前に医療介入が必要です。

命に関わる危険なサイン

- 大量の吐血・黒色便:食道・胃静脈瘤破裂による消化管出血

- 高度の意識障害・昏睡:進行した肝性脳症

- 大量の腹水:呼吸が苦しいほど腹部が膨張

- 尿量の著明な低下:肝腎症候群の可能性

- 腹膜炎・敗血症:感染症を繰り返す

これらの症状が見られた場合、緊急治療が必要です。

早期の受診と治療開始が、生死を分けることになります。

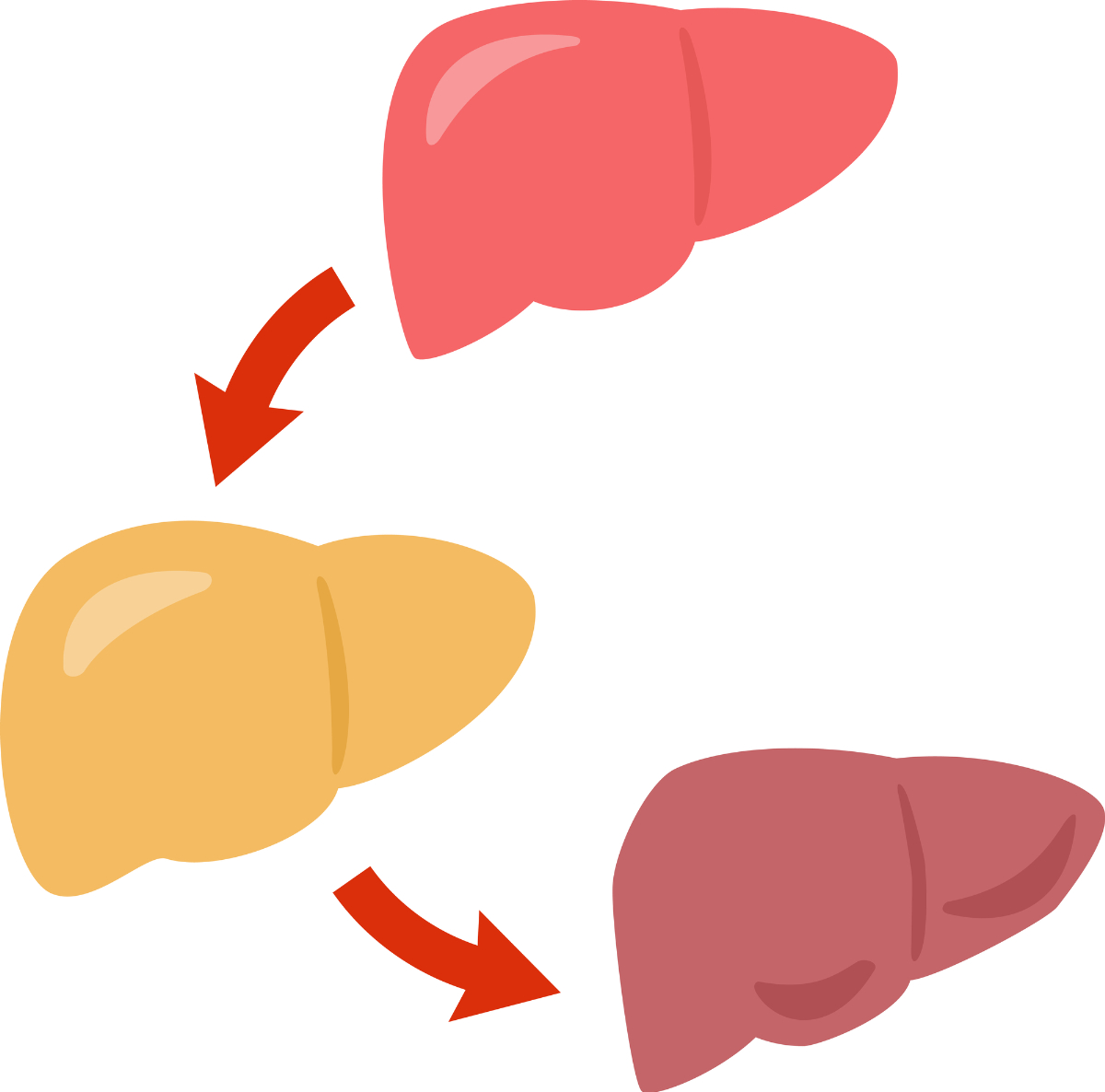

肝硬変の進行と症状のステップ解説

肝硬変は、「代償性」から「非代償性」へと段階的に進行していきます。

肝硬変は、「代償性」から「非代償性」へと段階的に進行していきます。

進行に応じて症状や治療法が変わるため、ご自身がどの段階にあるかを知ることがとても重要です。

【ステップ1】初期(代償性):疲れやすい・食欲不振

倦怠感や食欲低下など、「なんとなく体が重い」と感じる程度の症状が中心です。

健診の血液検査(AST/ALT/γ-GTP、アルブミン、血小板など)で異常が見つかることもあります。

【ステップ2】中期:むくみ・皮膚のかゆみ

水分バランスが崩れ、足のむくみや皮膚のかゆみが出てきます。

門脈圧亢進症(もんみゃくあつこうしんしょう)の進行を示唆することもあります。

【ステップ3】後期:黄疸・腹水・消化不良

肝機能が大きく低下し、黄疸・腹水・食道静脈瘤などが見られる段階です。

この時期は非代償性肝硬変へ移行している可能性が高く、専門的な治療が必要です。

【ステップ4】重篤症状:吐血・意識障害(肝性脳症)

食道静脈瘤破裂による吐血や、アンモニア上昇に伴う意識障害(肝性脳症)が出現します。

緊急対応が必要な危険な段階です。

【ステップ5】末期:多臓器不全・感染症

免疫力の低下や腎不全など、全身の臓器に影響が及びます。

MELDスコアが高値を示すことも多く、肝移植の検討が必要になる場合があります。

肝硬変の重症度は、Child-Pugh分類やMELDスコアなどの客観的な指標で評価します。

「今どの段階にいるのか」を正確に把握することで、治療戦略の最適化と生活の質(QOL)の維持につながります。

肝硬変の最も多い原因は?

かつてはB型・C型肝炎ウイルスが主な原因でしたが、近年は 過剰なアルコール摂取や 脂肪肝(NAFLD/NASH)に起因する肝硬変が増えています。

かつてはB型・C型肝炎ウイルスが主な原因でしたが、近年は 過剰なアルコール摂取や 脂肪肝(NAFLD/NASH)に起因する肝硬変が増えています。

特に肥満・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を背景にした 「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」は、飲酒歴がない方にも見られる点に注意が必要です。

そのほか、 自己免疫性肝炎、 原発性胆汁性胆管炎(PBC)、 原発性硬化性胆管炎(PSC) など、免疫が関与する病気が原因となることもあります。

肝硬変の原因は人によって異なるため、 血液検査・画像検査・生活習慣の確認を組み合わせた総合評価が大切です。

当院で行う肝硬変の検査

当院では、肝臓専門医である院長が、問診・血液検査(AST/ALT/γ-GTP/アルブミン/プロトロンビン時間/血小板など)とともに、 腹部超音波検査(エラストグラフィ・脂肪量評価付き)を実施し、肝臓の状態を総合的に評価します。

当院では、肝臓専門医である院長が、問診・血液検査(AST/ALT/γ-GTP/アルブミン/プロトロンビン時間/血小板など)とともに、 腹部超音波検査(エラストグラフィ・脂肪量評価付き)を実施し、肝臓の状態を総合的に評価します。

最新鋭の超音波機器「ARIETTA 750 Deep Insight SE」を使用し、 肝硬度(線維化)と脂肪量を“数値化・見える化”して患者さまにお伝えします。

超音波機器「ARIETTA 750 Deep Insight SE」の主な機能

超音波エラストグラフィー:肝硬度を定量評価

肝臓の「硬さ」を定量的に測定し、線維化の進行度を把握します。

同条件での追跡検査が可能なため、治療効果の客観的評価にも有用です。

超音波減衰法(iATT):脂肪量を可視化

肝臓内の脂肪量(脂肪肝の程度)を測定し、NAFLD/NASHの重症度を評価します。

結果に基づき、生活習慣の改善指導にも活用します。

検査のメリット

検査結果を数値(肝硬度・脂肪量)で提示することで、

検査結果を数値(肝硬度・脂肪量)で提示することで、

患者さまご自身が進行度を理解しやすくなり、治療方針や生活改善の優先順位を明確にできます。

また、超音波検査は非侵襲的(痛みなし・被ばくなし)で繰り返し評価が可能です。

外来ではChild-Pugh分類・MELDスコアなどと組み合わせて総合判断を行い、最適な治療方針をご提案します。

肝硬変の治療|進行を抑え、合併症を防ぐ

治療の目的は、「進行を抑える」「合併症を防ぐ」「生活の質(QOL)を保つ」ことです。

原因や重症度(代償性/非代償性)、合併症の有無によって治療方針が異なります。

ウイルス性肝硬変(B型・C型)

抗ウイルス療法によってウイルス量をコントロールすることが最重要です。

適切な治療により、肝硬変の進行を遅らせ、肝がん発症リスクを低減できます。

治療後も定期的な血液検査・超音波検査によるフォローが必要です。

アルコール性肝硬変

治療の第一歩は断酒です。

栄養療法やサプリメント(ビタミン・微量元素)を併用し、再飲酒防止のために禁酒外来やカウンセリングと連携します。

薬物療法(症状・病態に応じて)

患者さんの状態に合わせて、以下の薬剤を組み合わせます。

肝庇護剤

炎症を抑え、肝機能の悪化を防ぎます。

利尿剤

腹水やむくみの軽減に使用します。

胃腸粘膜保護薬

食道・胃静脈瘤などによる出血リスクを軽減します。

難吸収性抗生物質

腸内のアンモニア産生を抑制し、肝性脳症の予防・改善に用います。

BCAA製剤

不足しがちな分岐鎖アミノ酸を補い、筋力低下や栄養状態の改善を図ります。

肝移植

非代償性肝硬変が進行し、 Child-Pugh分類CやMELDスコア高値など重症度が高い場合には、 肝移植の適応を検討します。

待機期間や適応条件、費用など検討すべき要素は多く、 専門施設との連携が欠かせません。

だからこそ、重症化する前の段階で正確な評価と治療方針の見直しが重要です。

生活習慣の見直し(食事・禁酒・運動)

肝硬変の進行抑制には、日々のセルフケアが欠かせません。

当院では、患者さま一人ひとりの生活スタイルに合わせた実践的なアドバイスを行っています。

病状に合った食事

十分なカロリー・たんぱく質を確保しつつ、塩分・鉄分の過剰摂取を控えます。

禁酒

肝臓へのダメージを防ぐため、アルコールは完全に断つことが原則です。

ストレスコントロール

ストレスや睡眠不足は肝機能を悪化させる要因です。

無理のない運動や趣味の時間を取り入れましょう。

肝硬変の食事療法

代償性肝硬変の食事のポイント

- カロリー・たんぱく質は不足しないように確保

- ビタミン・ミネラル・食物繊維を意識して摂取

- 塩分・鉄分は控えめに

便秘対策として、野菜・海藻・発酵食品をうまく取り入れましょう。

非代償性肝硬変の食事のポイント

症状や合併症に応じて、より細かな調整が必要です。

- 腹水・むくみ:塩分・水分を制限

- 食道静脈瘤:刺激物・硬い食品を避け、よく噛む

- 糖尿病合併:間食や果糖の摂りすぎに注意

- 肝性脳症:たんぱく質の量・質を調整し、食物繊維を増やす

「何をどれくらい食べてよいのか分からない」という不安は当然です。

当院では肝硬度・血液データと照らし合わせた個別指導を行っています。

よくある質問(FAQ)

疲れやすさだけでも肝硬変の可能性はありますか?

はい。肝硬変の初期では疲れやすさが唯一のサインとなることもあります。他の症状がない場合でも、念のため検査を受けることをおすすめします。

むくみが続いています。肝臓の異常でしょうか?

足や足首のむくみは、肝臓の機能低下によって引き起こされることがあります。特に他の症状も伴う場合は、医師に相談してください。

症状がなくても肝硬変が進行していることはありますか?

あります。肝硬変は初期では無症状の場合も多いため、健診や血液検査での早期発見が重要です。