「これくらい」で見逃さないために──

大腸がんの初期症状と気づきの重要性

「気にしすぎかも…」と思って見過ごす人が多いのが大腸がん。実は、その“気づき”があなたを守る大事なサインかもしれません。

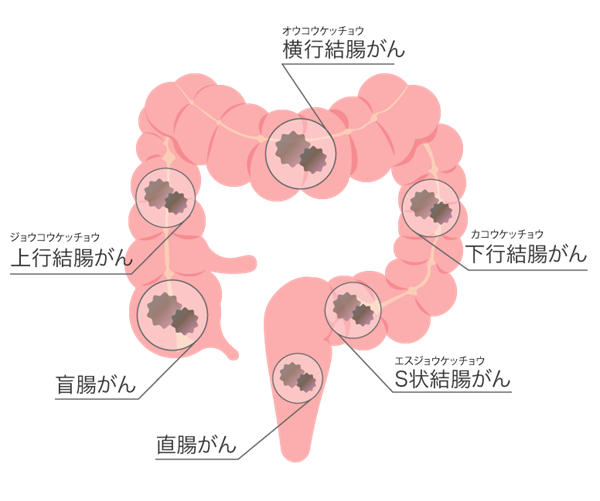

大腸がんについて

大腸は、小腸と肛門をつなぐ長さ約1.5~2mの臓器で、体の中で消化や排泄にとても重要な役割を担っています。右下腹部から始まり、お腹を時計回りにぐるっと一周して肛門に至る形をしています。前半部分では、小腸で吸収されなかった水分や電解質を取り込みながら、糞便を生成します。

大腸は、小腸と肛門をつなぐ長さ約1.5~2mの臓器で、体の中で消化や排泄にとても重要な役割を担っています。右下腹部から始まり、お腹を時計回りにぐるっと一周して肛門に至る形をしています。前半部分では、小腸で吸収されなかった水分や電解質を取り込みながら、糞便を生成します。

後半部分は、生成された糞便を一時的に蓄え、体外に排出する準備をする場所です。大腸がんは、この大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍です。

近年、日本では大腸がんの患者数が増加しており、その背景には食生活の欧米化があると考えられています。2015年には、推定約13.5万人が新たに大腸がんと診断され、日本で最も発症率が高いがんとなっています。実際、2014年のデータによれば、日本人男性の11人に1人、女性の14人に1人が生涯のうちに大腸がんと診断される可能性があるとされています。また、2015年には大腸がんで約5万人が亡くなり、がん死亡数では2番目に多い病気となっています。現在も発症率・死亡数ともに増加傾向が続いており、注意が必要です。

「気にしすぎ?」と思う症状・見逃しやすいサイン

大腸がんの初期症状

チェック

大腸がんには、決して無視してはならない症状があります。

以下の症状の中で当てはまっているものがないか、ぜひ振り返ってみましょう。

排便習慣が変わった

便秘や下痢が繰り返されたり、便が細くなったり少なくなったり、排便後にも便が残る感じがしたりするなど

血便が出た

便に血が混じっている(赤い、黒いなど)、トイレットペーパーや下着に血がついている

体重が急に減少した

(1カ月で-3~4㎏)

食事や運動量に変化がないのに減量が続く

貧血が見られる

立ちくらみやめまい、顔色が青白い、疲れやすさ、息切れがある

腹痛を伴っている

腹部が張る、重たく感じる、食事中・後に痛む、何をしても痛みが起こる

もし上記の症状が1つでも当てはまる場合は、できるだけ早く大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。当院では、数多くの症例に携わってきた院長が最新の設備を駆使して、安心性の高い内視鏡検査を提供します。お気軽にご相談ください。

おならの変化、大腸がんのサインかも?

おならの様子がいつもと違うと感じたら、それは大腸がんの初期症状のひとつかもしれません。具体的には、おならの頻度が増えたり、臭いが強くなったり、腹痛を伴うおならが出たりすることがあります。これらの変化は、大腸内の異常やがん細胞による影響で起こると考えられています。

特に、臭いが普段より異常に強い場合は注意が必要です。大腸内の微生物環境が変化したり、がん細胞の代謝による物質が生成されたりしている可能性が考えられます。

また、大腸がんが進行して腫瘍が大きくなると、便の通過が妨げられ、腸内ガスが増えることもあります。腸内の環境や腫瘍の影響により腸の動きが変わり、おならが出やすくなることもあるため、普段と違うおならの変化を感じたら、早めに専門医に相談することをおすすめします。

大腸がんの原因とリスク因子

大腸がんの発症には、高齢化や食生活の変化が深く関わっていると言われています。

大腸がんの発症には、高齢化や食生活の変化が深く関わっていると言われています。

日本は世界一の長寿国であるため、がん患者が増えるのはある意味必然ですが、それだけでなく、食事や生活習慣の影響が大きいことがわかっています。例えば、日本在住の方と西洋に移住した日本人を比較すると、後者の方ががんの発生率が高いという報告もあります。このことから、環境の違いがリスクに大きく影響を及ぼしていると考えられます。

一方で、家族にがんの症例があっても、遺伝による発症率は全体の約5%に過ぎません。

ほとんどの場合、生活習慣や環境要因が主要な原因とされています。例えば、長年の食事やライフスタイルが遺伝子にダメージを与え、それが細胞のがん化につながると考えられています。

大腸がんのリスク要因として最も関わりが深いのは飲酒です。そのほか、肥満や運動不足、喫煙、糖尿病、加工肉や赤肉の過剰摂取もリスク要因とされています。また、ストレスも見逃せないポイントです。ストレスは免疫力を低下させるだけでなく、飲酒量や喫煙量、食事量の増加を招くことがあり、それがさらなるリスクを生み出します。

こうした生活習慣の乱れは、生活習慣病の発症や悪化につながるだけでなく、大腸がんのリスクも高めてしまいます。健康な生活を意識することで、リスクを抑える一助になるかもしれません。

大腸がんかも…と思ったら?

不安との向き合い方

お腹に違和感を感じたり、便秘や下痢、便が細くなるなどの変化に気づいたとき、大腸がんではないかと不安になることがあります。しかし、これらの症状がすぐに大腸がんを意味するわけではありません。

過剰に心配する必要は

ありません

便の変化や腹部の違和感は、食生活やストレス、生活習慣が原因で起こることがよくあります。たとえば、食物繊維が不足していたり、運動不足だったりすると、便通に影響が出ることがあります。また、ストレスが消化器系に影響を与え、不快感や便秘・下痢を引き起こすこともあります。

症状が続く場合は検査を

検討しましょう

もしこれらの症状が長引く場合や気になる場合は、早めに検査を受けることをおすすめします。大腸がんを調べる主な検査方法として、以下があります。

便潜血検査

便潜血検査は、便中の微量な血液を検出する検査で、早期の大腸がん発見に役立ちます。特に40歳以上を対象に、多くの自治体でがん検診として実施されています。この検査は簡単で、2日間の便を採取するだけです。費用も数百円から1000円程度と手軽に受けられ、無料で提供している自治体もあります。ただし、便潜血検査だけで100%がんを発見できるわけではないため、毎年定期的に受診することが大切です。「要精密検査」と判定された場合は、大腸内視鏡検査を受ける必要があります。

便潜血検査は、便中の微量な血液を検出する検査で、早期の大腸がん発見に役立ちます。特に40歳以上を対象に、多くの自治体でがん検診として実施されています。この検査は簡単で、2日間の便を採取するだけです。費用も数百円から1000円程度と手軽に受けられ、無料で提供している自治体もあります。ただし、便潜血検査だけで100%がんを発見できるわけではないため、毎年定期的に受診することが大切です。「要精密検査」と判定された場合は、大腸内視鏡検査を受ける必要があります。

大腸内視鏡検査

大腸内視鏡検査は、肛門からスコープを挿入し、大腸全体を直接観察する検査です。異常が見つかった場合、その場で組織を採取し、病理検査を行えます。場合によっては、内視鏡を使ってポリープや早期がんを切除することも可能です。検査前には下剤を服用して腸内をきれいにしますが、検査自体は約30分で終了します。近年では、100倍まで拡大できる内視鏡を採用している施設も増えており、より詳細な検査が可能です。人間ドックなどの検診として行われる大腸内視鏡検査は、自費診療となりますが、異常が見つかった場合は保険診療の対象となり、費用が軽減されます。

大腸がんにならないために

先述のとおり、大腸がんのリスクを高める要因には、赤身肉や脂肪の過剰摂取などの食生活の乱れ、アルコール摂取、喫煙などがあります。これらを改善するためには、食事の見直しがおすすめです。鶏肉や魚を中心にし、野菜、果物、豆類、海藻、キノコなどから食物繊維をしっかり摂るようにしましょう。また、毎日適度な運動を続けることも予防に効果的です。

先述のとおり、大腸がんのリスクを高める要因には、赤身肉や脂肪の過剰摂取などの食生活の乱れ、アルコール摂取、喫煙などがあります。これらを改善するためには、食事の見直しがおすすめです。鶏肉や魚を中心にし、野菜、果物、豆類、海藻、キノコなどから食物繊維をしっかり摂るようにしましょう。また、毎日適度な運動を続けることも予防に効果的です。

さらに、タバコを吸わず、アルコールを控えめにすることで、大腸がんのリスクを大幅に減らすことができます。それだけでなく、他のがん疾患や心臓病、脳血管障害、糖尿病といった生活習慣病の予防にも繋がります。

40代から50代は「がん年齢」とも言われ、年齢とともにがんに罹患するリスクが高まります。ただし、早期発見によって治癒できるケースも増えています。定期的にがん検診を受けることで、早期発見・早期治療を目指しましょう。